Guachimán: peruanismo que deriva del vocablo inglés watchman. Se usa para llamar a los vigilantes y empleados de seguridad. En Perú, en Argentina y en el mundo hay cada vez más guachimanes.

-

Archivo

- junio 2025

- mayo 2021

- septiembre 2020

- abril 2020

- septiembre 2019

- julio 2019

- octubre 2018

- agosto 2018

- abril 2018

- marzo 2018

- enero 2018

- diciembre 2017

- noviembre 2017

- julio 2017

- junio 2017

- mayo 2017

- marzo 2017

- julio 2016

- marzo 2016

- febrero 2016

- octubre 2015

- septiembre 2015

- julio 2015

- junio 2015

- mayo 2015

- abril 2015

- marzo 2015

- enero 2015

- diciembre 2014

- noviembre 2014

- septiembre 2014

- agosto 2014

- julio 2014

- junio 2014

- mayo 2014

- abril 2014

- marzo 2014

- febrero 2014

- enero 2014

- diciembre 2013

- noviembre 2013

- octubre 2013

- septiembre 2013

- agosto 2013

- julio 2013

- junio 2013

- mayo 2013

- abril 2013

- marzo 2013

- febrero 2013

- enero 2013

- diciembre 2012

- noviembre 2012

- octubre 2012

- septiembre 2012

- agosto 2012

- julio 2012

- junio 2012

- mayo 2012

- abril 2012

- marzo 2012

- febrero 2012

- enero 2012

- diciembre 2011

- noviembre 2011

- octubre 2011

- septiembre 2011

- agosto 2011

- julio 2011

- junio 2011

- mayo 2011

- abril 2011

- marzo 2011

- febrero 2011

- enero 2011

- diciembre 2010

- noviembre 2010

- octubre 2010

- septiembre 2010

- agosto 2010

- julio 2010

- junio 2010

- mayo 2010

- abril 2010

- marzo 2010

- febrero 2010

- enero 2010

- diciembre 2009

- noviembre 2009

- octubre 2009

- septiembre 2009

- agosto 2009

- julio 2009

- junio 2009

- mayo 2009

- abril 2009

- marzo 2009

- febrero 2009

- enero 2009

- diciembre 2008

- noviembre 2008

- octubre 2008

- septiembre 2008

- agosto 2008

- julio 2008

- junio 2008

- mayo 2008

- abril 2008

- marzo 2008

- febrero 2008

- enero 2008

- diciembre 2007

- noviembre 2007

- octubre 2007

- septiembre 2007

- agosto 2007

- julio 2007

- junio 2007

- mayo 2007

-

Meta

Mientras en Estocolmo, Mario Vargas Llosa tomará pastillas de miel para

Mientras en Estocolmo, Mario Vargas Llosa tomará pastillas de miel para  De no ser por Castañeda, el dueño de una dulcería tradicional, este post no existiría. Gracias a él conocí el

De no ser por Castañeda, el dueño de una dulcería tradicional, este post no existiría. Gracias a él conocí el  o, de los platos de shámbar que van y vienen.

o, de los platos de shámbar que van y vienen.

Pierce Brosnan, el 007 anterior a Daniel Craig, usaba un traje de fibra de vicuña. Seguramente, le costaría pronunciar la ñ cuando le preguntaban por el fino material de su prenda. Pero mucho más le costaría imaginarse de dónde viene ese material.

Pierce Brosnan, el 007 anterior a Daniel Craig, usaba un traje de fibra de vicuña. Seguramente, le costaría pronunciar la ñ cuando le preguntaban por el fino material de su prenda. Pero mucho más le costaría imaginarse de dónde viene ese material. Cuando me acordé del soroche y que aconsejan moverse lentamente, ya era tarde: estaba corriendo con Alexander, Yamil, Raúl y otros pobladores. Tratábamos de que las vicuñas más rápidas no se escaparan. Corrían desesperadas, asustadas, estresadas. Si los animales tuvieran memoria diría que escapaban porque recordaban los años de persecución y matanza, antes de que estuviera protegida.

Cuando me acordé del soroche y que aconsejan moverse lentamente, ya era tarde: estaba corriendo con Alexander, Yamil, Raúl y otros pobladores. Tratábamos de que las vicuñas más rápidas no se escaparan. Corrían desesperadas, asustadas, estresadas. Si los animales tuvieran memoria diría que escapaban porque recordaban los años de persecución y matanza, antes de que estuviera protegida. Me tocó sostener la cabeza de varias vicuñas. También, colocar el vellón en un balde que luego es pesado y certificado por autoridades provinciales. Me pareció la textura más leve que conozca. Más que la seda. Leve como imagino que debe ser una nube. Leve pero abrigadísima. Leve y totalmente impermeable. Tan leve que un chal entero pasa por el diámetro de un anillo.

Me tocó sostener la cabeza de varias vicuñas. También, colocar el vellón en un balde que luego es pesado y certificado por autoridades provinciales. Me pareció la textura más leve que conozca. Más que la seda. Leve como imagino que debe ser una nube. Leve pero abrigadísima. Leve y totalmente impermeable. Tan leve que un chal entero pasa por el diámetro de un anillo.

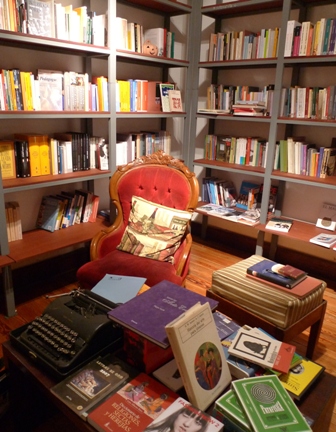

La Licorne (Montero 2884) es la librería más joven en dos sentidos: fue la última en abrir y sus ideólogos, escritores y poetas tienen veintipocos.

La Licorne (Montero 2884) es la librería más joven en dos sentidos: fue la última en abrir y sus ideólogos, escritores y poetas tienen veintipocos.

Dice Rubén Rada sobre el candombe en una vieja entrevista: “Yo lo tengo adentro desde que nací. Como tengo las motas, tengo el candombe. Nunca tendré el pelo lacio, y nunca me liberaré del sentimiento candombero, en todo lo que compongo hay una candombez, un recuerdo del candombe”.

Dice Rubén Rada sobre el candombe en una vieja entrevista: “Yo lo tengo adentro desde que nací. Como tengo las motas, tengo el candombe. Nunca tendré el pelo lacio, y nunca me liberaré del sentimiento candombero, en todo lo que compongo hay una candombez, un recuerdo del candombe”.