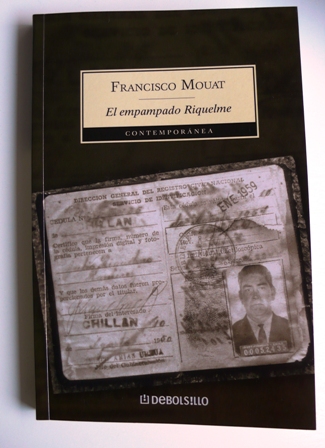

Se acaba de editar en Santiago de Chile la versión de bolsillo de «El empampado Riquelme», el libro del periodista y escritor Francisco Mouat aparecido por primera vez en 2001.

Se acaba de editar en Santiago de Chile la versión de bolsillo de «El empampado Riquelme», el libro del periodista y escritor Francisco Mouat aparecido por primera vez en 2001.

«No olvido la tarde de sábado en que leí en el diairo la noticia del hallazgo de Julio Riquelme Ramírez en el desierto, con todos sus huesos tendidos al sol. Guardé el recorte como un tesoro, sin saber aún para qué , pensando que alguna vez podía hacer algo más a partir de esa historia. El recorte y sobre todo lo que no decía esa breve nota, los misterios y las preguntas que uno podía hacerse después de leer las primeras informaciones, convirtieron desde esa misma tarde todo lo relativo a Riquelme en una obsesión.»

Ese es el primer párrafo del libro, el comienzo de una historia que sigue en las profundidades del desierto chileno, con búsquedas, intrigas, entrevistas y la obsesiva y fascinante tarea de reconstruir una vida. La vida de un hombre que se «empampó». Este término se usa en Chile para referirse a las personas que se pierden en la soledad de la pampa (el desierto) y no aparecen nunca más. El «Diccionario de voces del norte de Chile» de Mario Bahamonde, define empampado: «Perdido en el desierto, desorientado en medio de la pampa, especialmente duarnte las primeras exploraciones, cuando la falta de camino y de referencias hacía que el viajero se empampara, soportando la feroz agonía de la sed». Eso al parecer le habría sucedido al empleado Riquelme.

«El 1° de febrero de 1965, Julio Riquelme Ramírez se subió a un tren en Chillán rumbo al norte, a Iquique. El viaje era largo: más de dos mil kilómetros, cuatro noches, cuatro días, transbordo en Santiago, transbordo en La Calera. El hombre era empleado del Banco del Estado, y ahora iba de padrino al bautizo de uno de sus nietos. El trámite estaba acordado: llegaba a Iquique en el Longino, el tren que iba al norte, el domingo 5 al mediodía, y ahí lo estarían esperando.»

Riquelme nunca llegó a destino. No se supo nada más de él. Nada de nada. Hasta 43 años después, cuando a Francisco Mouat se le ocurrió escribir este libro a partir de un recorte que encontró en el diario. Hoy, la historia del empampado continúa, en esta nueva edición.

Hace unos meses escribí un artículo sobre París para la revista Lugares. Antes de viajar decidí hablar con algunos amigos que habían vivido allí o viajado con frecuencia. Les pedí que me contaran sobre sus «parises personales».

Hace unos meses escribí un artículo sobre París para la revista Lugares. Antes de viajar decidí hablar con algunos amigos que habían vivido allí o viajado con frecuencia. Les pedí que me contaran sobre sus «parises personales». Las computadoras portátiles ya son parte del equipaje de mano. No es extraño verlas en aeropuertos y bares de todo el mundo. Hasta en la playa de Copacabana, que este año tuvo su wifi. Pero leyendo

Las computadoras portátiles ya son parte del equipaje de mano. No es extraño verlas en aeropuertos y bares de todo el mundo. Hasta en la playa de Copacabana, que este año tuvo su wifi. Pero leyendo

Cuando Pablo Coquibus vio la película

Cuando Pablo Coquibus vio la película  Después de ver y aprobar la casa, el teléfono de Coquibus volvió a sonar: ¿Y podrías ser el mayordomo de Anthony Hopkins por tres meses? No lo vi, pero supongo que después de esa pregunta, la sonrisa de Coquibus habrá sido como la de la foto que se ve en esta página: inmensa, emocionada. Podría jugar a ser Mr. Stevens con el genial creador del personaje. Dijo que sí. Unos días más tarde estaba preparando el 70° cumpleaños del actor inglés.

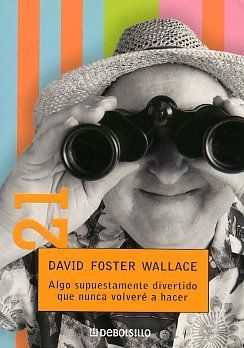

Después de ver y aprobar la casa, el teléfono de Coquibus volvió a sonar: ¿Y podrías ser el mayordomo de Anthony Hopkins por tres meses? No lo vi, pero supongo que después de esa pregunta, la sonrisa de Coquibus habrá sido como la de la foto que se ve en esta página: inmensa, emocionada. Podría jugar a ser Mr. Stevens con el genial creador del personaje. Dijo que sí. Unos días más tarde estaba preparando el 70° cumpleaños del actor inglés. «Hay algo ineludiblemente bovino en un turista americano avanzando como parte de un grupo. Hay cierta placidez codiciosa en ellos. En nosotros, mejor dicho. En puerto nos convertimos automáticamente en Peregrinator americanus, Die Lumpenamerikaner. La Gente Fea. Para mí, la boviscopofobia (=el miedo mórbido a ser visto como un ser bovino) es una motivación todavía más fuerte que la semiagorafobia para quedarme en el barco cuando estamos en puerto. Es en puerto donde me siento más implicado y visiblemente cómplice. Casi nunca he salido de Estados Unidos, y nunca como parte de un rebaño con ingresos altos, y en puerto -incluso aquí arriba de todo, en la cubierta 12 y limitándome a mirar- soy nueva y desagradablemente consciente de ser americano, del mismo modo que siempre soy consciente de ser blanco cuando estoy rodeado de gente no blanca. No puedo evitar pensar cómo deben vernos ellos, esos jamaicanos y mexicanos impávidos, o especialmente cómo nos ve la tripulación inferior no aria del crucero Nadir. Llevo toda la semana haciendo todo lo que puedo para separarme a los ojos de la tripulación del rebaño bovino del que formo parte, para distanciarme de alguna forma: evito las cámaras, las gafas de sol y la ropa caribeña en tonos pastel; insisto mucho en llevarme mi bandeja en la cafetería y doy gracias de forma efusiva incluso por el más pequeño servicio. Como hay tantos de mis compañeros de crucero qeu gritan, yo me enorgullezco especialmente de hablar en tono ultrasilencioso con los tripulantes que hablan mal el inglés.»

«Hay algo ineludiblemente bovino en un turista americano avanzando como parte de un grupo. Hay cierta placidez codiciosa en ellos. En nosotros, mejor dicho. En puerto nos convertimos automáticamente en Peregrinator americanus, Die Lumpenamerikaner. La Gente Fea. Para mí, la boviscopofobia (=el miedo mórbido a ser visto como un ser bovino) es una motivación todavía más fuerte que la semiagorafobia para quedarme en el barco cuando estamos en puerto. Es en puerto donde me siento más implicado y visiblemente cómplice. Casi nunca he salido de Estados Unidos, y nunca como parte de un rebaño con ingresos altos, y en puerto -incluso aquí arriba de todo, en la cubierta 12 y limitándome a mirar- soy nueva y desagradablemente consciente de ser americano, del mismo modo que siempre soy consciente de ser blanco cuando estoy rodeado de gente no blanca. No puedo evitar pensar cómo deben vernos ellos, esos jamaicanos y mexicanos impávidos, o especialmente cómo nos ve la tripulación inferior no aria del crucero Nadir. Llevo toda la semana haciendo todo lo que puedo para separarme a los ojos de la tripulación del rebaño bovino del que formo parte, para distanciarme de alguna forma: evito las cámaras, las gafas de sol y la ropa caribeña en tonos pastel; insisto mucho en llevarme mi bandeja en la cafetería y doy gracias de forma efusiva incluso por el más pequeño servicio. Como hay tantos de mis compañeros de crucero qeu gritan, yo me enorgullezco especialmente de hablar en tono ultrasilencioso con los tripulantes que hablan mal el inglés.»